本期推荐《活着》

一部获得过多项大奖的小说,一部震撼心灵的史诗。

活着,是生命本身的意义,也是历经苦难仍要继续前行的勇气。

生命是属于每个人自己的感受,不属于任何别人的看法。

作者简介:

余华,汉族,1960年4月3日出生于浙江省杭州市,浙江嘉兴人,祖籍山东高唐, 澳门城市大学荣誉博士,澳门城市大学教授,中国当代作家,中国作家协会委员会委员。

余华创作《活着》有着独特的经历和故事:

社会背景:

20 世纪 90 年代,中国处于改革开放的转型期,从计划经济向市场经济过渡,社会结构调整,文化领域变化巨大。大众文学快速发展,精英文学中的先锋小说不再受大众热捧。作家们开始关注人的文学和普通人的生存状态,余华也在这种背景下转变创作方向,思考时代与人民的生存状态,《活着》应运而生。

个人创作:

80 年代是 “中国对文学解禁的时代”,余华大量阅读文学作品,尤其是外国经典小说,并于1988 年参加北京首届 “文艺学・文学创作” 研究生班,接触到社会变化和 90 年代的新潮思想,开始改变之前的实验性小说文体写作方式。此外,余华童年在医院环境中长大,常接触死亡,这影响了他的生死意识和小说创作,使其作品不乏对死亡的叙述。

灵感来源:

余华听到一首美国民歌《老黑奴》,歌中老黑奴一生苦难,家人先他而去,但仍友好对待世界,没有抱怨。这首歌深深打动了余华,让他决定创作一篇这样的小说,于是有了《活着》的缘起。

创作过程:

1992 年春节后,余华在北京一间八平方米的平房里开始写作《活着》。最初他用旁观者的角度写作福贵的一生,遇到困难后,他尝试从第一人称的角度出发,让福贵自己讲述生活,结果写作变得十分顺利,最终完成了这部作品。

作品理念:

余华通过《活着》想要表达 “人是为活着本身而活着” 的观点,他认为 “活着” 充满力量,这种力量来自忍受,去忍受生命赋予的责任,以及现实给予的幸福、苦难、无聊和平庸。他把悲伤的情感倾注在笔下,用简单直白的语言记录生活的无奈与坚持,展现了福贵复杂的生命历程和在苦难中的承受与忍耐。

作品影响与争议:

《活着》成为中国当代文学的典范之作,出版后在国内外引起广泛关注,被翻译成多种语言。不过,作品也曾面临争议,有人认为故事中人物接连死去,是余华在刻意书写苦难。但余华认为,在旁人眼中福贵的一生是苦熬的一生,而生活是属于每个人自己的感受,不属于任何别人的看法。此外,小说被张艺谋改编成电影,余华起初对电影改编不满,后来逐渐接受并认为其是伟大的作品,能在不同文化背景下传达共鸣。

本书推荐人:

会计学院会计专业2411班团支部书记优秀读书笔记撰写者 刘志萌

TA的推荐语:

我上次的读书笔记就是写的《活着》“没有什么比活着更快乐,没有什么比活着更艰辛。”一句话,如同一把锋利的刻刀,在我心中留下不可磨灭的痕迹。余华笔下,《活着》不仅是一部小说,它更像是一面镜子,映照出人性中最坚硬与柔软的部分,让每一位读者在福贵跌宕起伏的一生中,看到了自己,也看到了生活最真实的模样。

《活着》,一部读来即心痛又温暖的作品,以中国近现代史为背景,通过主人公福贵坎坷的一生,讲述了一个关于生存、爱与失去的故事。福贵,一个曾经的地主少爷,因嗜赌成性一夜之间输掉了所有家产,从此生活发生了翻天覆地的变化。从云端跌落尘埃,他经历了家人的相继离世,社会的动荡不安,却始终没有放弃”活着”的信念。在书中,福贵面对的是一个接一个的打击:父亲的离世、儿子的意外身亡、女儿的难产而亡、妻子的病逝等等每一次打击都足以让人崩溃,但福贵却以一种超乎寻常的韧性,继续前行。他让我们看到,无论生活给予多少苦难,只要心中有爱,有希望,就没有什么能够真正击垮一个人。这种生存的韧劲,是《活着》给予我的第一重震撼,也是它最能击打人心之处。

在现实生活中,我们每个人都有自己的“福贵时刻”,那些让我们感到无助和赛个人繁重的学业绝望的时刻,可能是职场的竞争压力,突如其来的失业,个人繁重的学业,可能是家庭的经济负担,也可能是个人的情感困惑等等。这些经历,虽然与福贵的故事不尽相同,但同样考验着我们对生活的态度和对未来的信念。正如福贵所做的,我们可以选择坚强,选择继续前行。无论生活给予我们什么,我们都不应该放弃希望和梦想,我们应该珍惜现在,珍惜身边的人,因为这些都是我们生命中最宝贵的财富。

爱是一种无形的力量,它贯穿始终,支撑着福贵走过一个又一个难关。对家人的爱,让他即便在最艰难的时刻也未曾放弃;对生命的爱,让他即便面对无尽的苦难也依然选择活下去。爱,是《活着》中最温暖的底色,也是它给予我们最深刻的启示。

在现实生活中,爱同样是我们不可或缺的精神支柱。它可以是亲情、友情、爱情,也可以是自我之爱。正是这些爱,让我们在孤独时有了依靠,在迷茫时找到了方向。当我们被爱包围时,会更加珍惜眼前的一切,更加勇敢地面对生活的挑战。

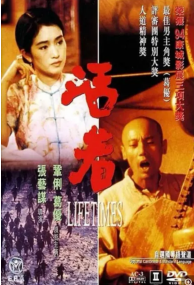

电影版-活着

优秀的作品会以各种形式呈现,而《活着》也被张艺谋导演改编成电影,虽然影片一些故事情节做了修改和原著有一些不用,但是主题思想并未改变,影片于 1994 年 5 月 18 日在第 47 届戛纳电影节首映,同年 6 月 30 日在中国香港上映,获得了第 47 届戛纳电影节最佳男演员奖(葛优)、评审团大奖、天主教人道主义精神奖三项大奖。1995 年该片荣获第 48 届英国电影学院最佳非英语片奖。

以下是《活着》原著故事的详细简介:

一、人物背景与家庭概况

福贵:原本是地主家的阔少爷,嗜赌成性、挥霍无度,气死父亲后家产败光,一夜之间从地主沦为贫农。

家珍:福贵的妻子,米行老板之女,温柔坚韧。即使福贵破产后仍不离不弃,与他共担生活艰辛。

其他家庭成员:

女儿凤霞:聋哑人,乖巧懂事,成年后嫁人生子,却因产后大出血去世。

儿子有庆:活泼善良,因给县长夫人输血被抽血过多而亡。

女婿二喜:偏头,为人忠厚,与凤霞成亲后死于工地事故。

外孙苦根:二喜与凤霞的儿子,因吃豆子撑死。

母亲:在福贵破产后生病去世。

长工福贵:原是福贵家的佃户,破产后成为福贵的朋友,见证了他家的兴衰。

二、主要情节脉络

1. 从纨绔子弟到一贫如洗(青年时期)

福贵年轻时沉迷赌博、嫖娼,将祖上留下的百亩良田和房产输得精光,父亲被他活活气死。怀孕的家珍被父亲接回娘家,数月后带着出生的女儿凤霞回到破败的家中,福贵从此开始面对贫困的生活。

2. 苦难接踵而至(中年时期)

母亲病逝与被抓壮丁:福贵进城给母亲抓药时,被国民党军队抓壮丁,辗转多地后被解放军俘虏,释放返乡时已离家三年。回家后发现母亲已去世,女儿凤霞因发烧变成聋哑人。

儿子有庆之死:有庆乖巧懂事,每天割草喂羊,只为给家里攒钱。然而,县长夫人难产需要输血,有庆被强行抽血,因医生过度抽血导致失血过多身亡。福贵得知真相后悲痛欲绝,却发现县长竟是当年一起赌博的玩伴春生,两人之间有着复杂的恩怨。

女儿凤霞的悲剧:凤霞到了婚嫁年龄,经人介绍嫁给了老实的二喜。婚后生活幸福,很快有了身孕。但在生产时,因医院缺乏有经验的医生,凤霞产后大出血,最终死在手术台上。家珍受不了丧女之痛,病情加重,不久也离开了人世。

3. 孤独的晚年(老年时期)

女婿与外孙的离世:凤霞死后,二喜独自抚养儿子苦根,却在一次工地事故中被水泥板夹死。苦根从此与福贵相依为命。几年后,苦根因饥饿吃多了豆子,腹胀而死。至此,福贵的亲人全部离世,只剩他一人与一头老牛相伴。

4. 与命运和解的余生

晚年的福贵虽然孤独,但依然乐观地活着。他给老牛取名 “福贵”,常常与老牛对话,仿佛在回顾自己的一生。他学会了与苦难和解,用平静的心态接受命运的安排,继续在土地上艰难却坚韧地生存着。

三、主题与核心思想

活着的意义:小说通过福贵的一生,展现了 “人是为了活着本身而活着” 的哲学命题。无论遭遇多少苦难,生命的韧性始终支撑着人们继续前行。

苦难与命运:福贵的经历充满了无常与残酷,象征着普通人在时代浪潮中的渺小与无奈。但作者并非单纯渲染苦难,而是通过苦难凸显人性的坚韧与对生命的敬畏。

时代变迁的缩影:故事横跨民国、抗日战争、解放战争、大跃进、人民公社、文革等多个历史时期,以一个家庭的悲剧折射出社会变革对普通人生活的冲击。

四、艺术特色

叙事风格:采用第一人称回忆式叙事,语言简洁直白,却蕴含着深沉的力量。福贵的口吻平静而隐忍,让读者在平淡的叙述中感受到巨大的情感冲击。

象征手法:老牛 “福贵” 象征着与命运抗争的生命力;苦难的循环则象征着人生的无常与不可预测。

悲剧美学:通过极致的悲剧情节(亲人相继离世),展现生命的脆弱与顽强,引发读者对生存本质的思考。

《活着》以近乎残酷的笔触描绘了一个普通人的一生,却在苦难中开出了希望之花。它不仅是一个人的故事,更是一代中国人的生存史诗,让读者在泪水中感受到生命的重量与活着的勇气。

地址:河北省保定市南二环路1689号

馆长信箱:79032097@qq.com

电话:0312-2195531 2195535 2195711